“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”

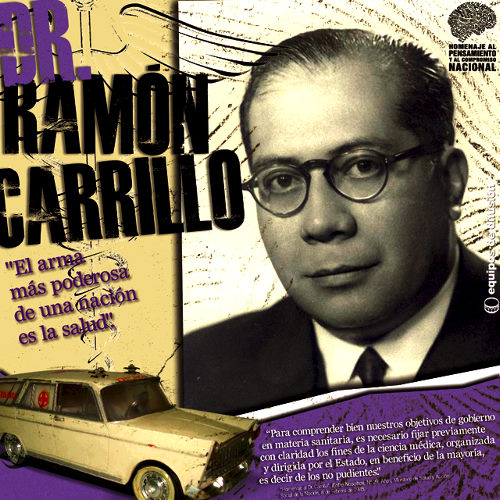

Este hombre nacido en Santiago del Estero, ciudad pequeña por aquel entonces, llegó por las circunstancias de la vida y de la historia a convertirse no sólo en el primer Ministro de Salud Pública que tuvo la Argentina, sino en quien el tiempo reconocería como mentor y ejecutor del Plan Sanitario mejor diseñado y ejecutado en el país.

Nació un 7 de marzo de 1906. Luego de cursar estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, guiado y alentado por su vocación parte rumbo a Buenos Aires, para iniciar la Carrera de Medicina. Cursa esta carrera de manera brillante y obtiene, al recibirse en 1929, la Medalla de Oro al mejor alumno de su promoción.

Desde estudiante se inclina hacia la neurología y la neurocirugía, colaborando con el Dr. Manuel Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien realiza sus primeros trabajos científicos. Ya recibido abraza definitivamente estas especialidades y obtiene una beca universitaria para perfeccionarse en Europa, donde trabaja e investiga junto a los más destacados especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Ariens Kappers.

Regresa a Buenos Aires en plena “Década Infame”, donde puede vivenciar el sistemático saqueo y destrucción que sufre su patria, en un periodo caracterizado por la profunda decadencia moral de la dirigencia, donde se impone la corrupción, el negociado, la enajenación del patrimonio nacional y el empobrecimiento de una gran mayoría poblacional. Adhiere entonces al pensamiento nacional que toma auge en aquella época.

Complementa su educación científica con ideas políticas y formación cultural. Se vincula con hombres como Homero Manzi, claro representante de nuestra cultura y de las nuevas ideas, y la escuela neurobiológica argentina activa en el Hospicio de la Mercedes y el Hospital de Alienadas, luego hospitales Borda y Moyano.

Durante esos años se dedica a la investigación y a la docencia, hasta que en 1939 se hace cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central.

Este cargo le permite conocer con mayor profundidad la realidad sanitaria del país. Toma contacto con las historias clínicas de los aspirantes al servicio militar, procedentes de toda la Argentina, y puede comprobar la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza, sobre todo en los aspirantes de las provincias más postergadas.

Lleva a cabo estudios estadísticos que determinan que el país sólo contaba con el 45% de las camas necesarias, además distribuidas de manera desigual, con regiones que contaban con 0,00% de camas por mil habitantes. Confirmó de esta manera sus recuerdos e imágenes de provincia, que mostraban el estado de postergación en que se encontraba gran parte del interior argentino.

En 1942, con sólo 36 años, gana por concurso la titularidad de la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Brillante era su carrera en el mundo científico y académico. Sin embargo, los sucesos históricos harían cambiar radicalmente el destino de su vida y de sus pasiones. Son precisamente estos hechos los que harían que la figura de Carrillo tome dimensiones trascendentes.

Grandes cambios se producen en el país: en 1943 es derrocado el régimen de Castillo y asume un gobierno militar. En este contexto conoce en el Hospital Militar al Coronel Juan Domingo Perón, con quien comparte largas conversaciones. Es precisamente el Coronel quien convence al Dr. Carrillo de colaborar en la planificación de la política sanitaria de ese gobierno.

Luego Perón llegaría a la presidencia, por vía democrática, y confirma al Dr. Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación.

RAMÓN CARRILLO, UN PARADIGMA PARA EL SIGLO XXI

Es probable que la disolución de los paradigmas ciudadanos, que nuestra sociedad construyó durante un siglo y medio, sea una de las pérdidas más grandes que hemos sufrido los argentinos en los últimos cincuenta años.

Todo un ejemplo paradigmático es, en el campo de las ciencias médicas, uno de nuestros héroes civiles del siglo XX: el doctor Ramón Carrillo. Pero el revisionismo de pacotilla pretende, aún en nuestros días, desmadejar su figura. No es sencillo hacerlo cuando se trata de un hombre de esa escala, como humanista, científico, funcionario y docente.

¿Cómo evocar hoy la polifacética, riquísima personalidad de Ramón Carrillo? Santiagueño de alma, fue una inteligencia descollante puesta durante toda su vida al servicio de sus compatriotas, particularmente los más carenciados, los más sufrientes.

Nacido en 1906 en el seno de una familia afincada en Santiago un siglo antes, heredó de su madre el fervor por la fe católica y de su padre el ideario radical. No mucho más tenía para heredar.

Con grandes esfuerzos vino a estudiar a Buenos Aires donde, brillantísimo alumno, recibió su diploma de médico con honores y medalla de oro.

Carrillo fue un maestro de la neurocirugía argentina, reconocido y valorado en el mundo por su talento y su inagotable búsqueda científica. Podría haber tenido fama, éxito y dinero en el ejercicio privado de su profesión, pero eligió otra cosa.

En 1944 dirige el Instituto Nacional de Neurocirugía y crea, organiza y preside la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, con orientación a la medicina social y preventiva. Valorando el aporte de la Historia a todas las ramas de la ciencia, funda la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina.

El flamante gobierno de Perón le ofreció, en 1946, el ministerio de Educación. Declinó el ofrecimiento, pero propuso la creación del ministerio de Salud Pública, cuyo único antecedente era, a la fecha, el Departamento Nacional de Higiene.

Allí fue designado, para luego asumir la secretaría de Salud Pública, el 1° de junio de 1946, al ser creada ésta sobre la base del antiguo Departamento Nacional. Finalmente, al crearse por ley el ministerio de Salud Pública de la Nación, en 1949, Carrillo se transforma en el primer ministro en la historia de esa cartera.

Abrazó la causa de la salud pública con fervor.

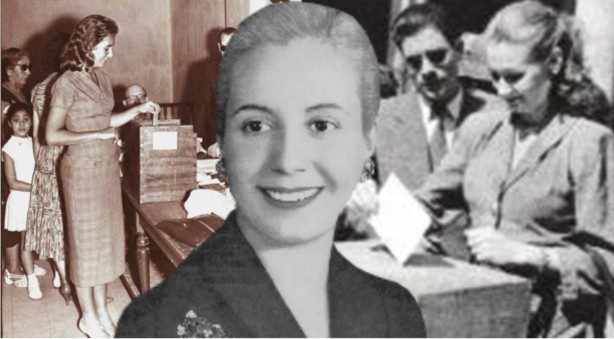

Se dieron en ese tiempo transformaciones colosales, que permiten asegurar que casi toda la infraestructura de salud con la que el país cuenta hoy se debe a esa gestión, realizada en conjunto con la Fundación Eva Perón: en sólo ocho años, se construyeron 4229 establecimientos sanitarios en todo el país.

Esto amplió la capacidad hospitalaria en 130.180 camas. Jamás antes ni después la salud pública argentina recibió un impulso de esta magnitud.

La tasa de mortalidad infantil disminuyó claramente y la esperanza de vida al nacer aumentó de 61,7 años promedio a 66,5 en menos de una década. En 1947, inaugura el Instituto de Medicina Preventiva y su gestión edita el Plan Analítico de Salud Pública de la Nación. En 1949, publica su obra Política Sanitaria Argentina, considerada –junto con Teoría del Hospital (1953)– un tratado de consulta, aún hoy, en todo el mundo.

Impulsó y creó la especialización de médicos higienistas, hoy sanitaristas. Innovador, crea en 1948 los centros de salud, e inaugura los primeros 50. Decía entonces: “El centro sanitario es un conjunto de consultorios polivalentes, con servicio social, visitadoras sanitarias y bioestadística, para captación de enfermos, reconocimiento de sanos y tratamientos ambulatorios, en tanto que la Ciudad Hospitalaria funciona siempre en correlación con uno o más centros sanitarios”.

Se erradicó por completo el paludismo y enfermedades como sífilis y tuberculosis disminuyeron a niveles equiparables a países más desarrollados.

Los argentinos debemos saber que el Servicio Nacional de Salud británico, considerado ejemplo de un sistema universal y público, data de 1949. Ya para entonces el sistema público de salud argentino superaba al británico, tanto en recursos aplicados como en resultados obtenidos.

Frente a quienes lo negaban y aún hoy lo niegan, escribió con amargura: “Si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida”. Aspiramos a que, en la necesaria restauración de los paradigmas que tanto necesita nuestra querida Argentina al comienzo del siglo XXI, los miles de jóvenes que abrazan cada año la vocación por la medicina quieran seguir su ejemplo.

Muere a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado, recibiendo por correo aportes de su amigo Salomón Chichilnisky tal como San Martín lo hacía de su amigo Aguado, en Belem do Pará, ciudad del Norte del Brasil, el 20 de diciembre de 1956. Quizás pensando, como lo hizo el gran libertador Simón Bolívar, que había arado en el mar …

Carrillo nunca postuló al Premio Nobel de Medicina, pero por su obra gigantesca y la dimensión de su humanismo ilimitado, está merecidamente en el nivel de nuestros Nóbeles. El doctor Ramón Carrillo recibe hoy, a cien años de su nacimiento y cincuenta de su muerte, el reconocimiento emocionado de sus conciudadanos. .

El autor es docente universitario, comunicador e historiador. Integra la Comisión de Homenaje al doctor Ramón Carrillo.